解密銅雕行業!!!

作者:更新時間:2025-04-14 15:18:55瀏覽次數:

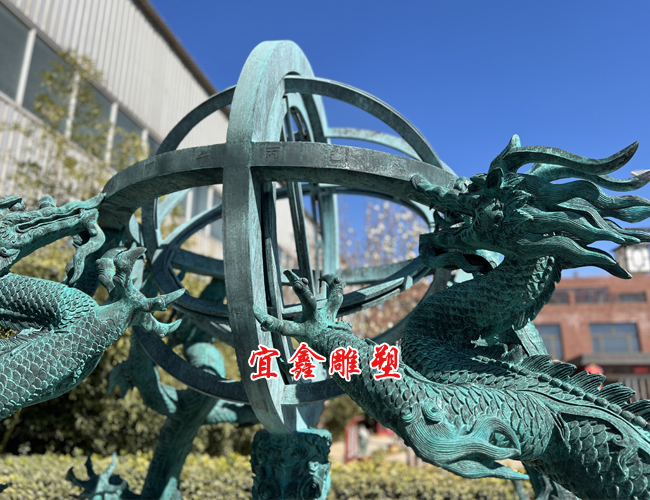

銅雕行業作為傳統工藝與現代技術結合的領域,既有深厚的文化底蘊,也面臨市場變革與技術創新的挑戰。

一、行業現狀:傳統與市場的碰撞

從業者結構

匠人群體:手工匠人老齡化嚴重(平均年齡50歲以上),傳承斷層問題突出。

企業轉型:部分作坊升級為文化公司(如“朱炳仁銅雕”品牌化),但80%仍為小型加工廠。

政策影響

國家級非遺項目(如“銅雕技藝”)帶來補貼,但申報門檻高,小作坊難以受益。

二、核心工藝:從煉銅到精雕的鏈條

1. 材料選擇

紫銅(純銅):延展性好,適合鏨刻,但成本高(約60元/公斤)。

黃銅(銅鋅合金):機械性能強,多用于批量鑄造,占比行業用銅量70%。

仿古銅:化學做舊(硫化鉀腐蝕)或埋土氧化,用于文物復刻。

2. 關鍵技法

失蠟法(精密鑄造):

流程:3D建模→硅膠模→蠟型→陶殼焙燒→澆銅→破殼打磨。

精度可達0.1mm,但廢品率約15%-20%。

手工鏨刻:

工具:上百種鏨子(如平口鏨、魚鱗鏨),需10年以上經驗掌握力度。

代表作:故宮銅獅修復,工時超2000小時/件。

3. 表面處理

鎏金:汞齊法(瀕危工藝,因環保限制僅少數匠人持有許可證)。

彩繪:礦物顏料+大漆保護,敦煌銅像修復常用。

三、市場生態:需求分化與灰色地帶

高端市場(占比15%)

收藏級藝術品:名家作品拍賣價可達百萬(如朱炳仁《雷峰塔》系列)。

宗教工程:寺廟銅殿(如五臺山顯通寺)單項目耗銅超百噸。

中低端市場(占比85%)

市政雕塑:城市標志物(均價5萬-50萬元),利潤被中間商擠壓。

家居裝飾:電商平臺銅擺件(售價200-2000元)多采用鋅合金鍍銅。

灰色產業鏈

偽古銅器:河南某地作坊仿制“三星堆面具”,做舊后冒充出土文物。

環保違規:酸洗廢水直排導致土壤銅超標(浙江某地2022年案例)。

四、技術革新:機器與匠人的博弈

數字化沖擊

3D打印蠟模:縮短原型制作周期(從1個月到3天),但藝術性受質疑。

CNC精雕:替代部分鏨刻工序,精度±0.05mm,但無法復制手工肌理。

材料突破

銅鋁復合材料:降低大型雕塑重量(如上海靜安寺銅佛內部鋁骨架)。

納米防氧化涂層:戶外銅雕耐候性從5年提升至20年。

環保轉型

無氰鍍銅:采用焦磷酸鹽電解液,毒性降低90%。

廢銅回收:行業廢料利用率達65%,但提純成本高。

五、未來趨勢:生存還是蛻變?

文化IP化

案例:故宮聯名銅文創(銅質書簽、香爐)溢價率達300%。

工藝跨界

銅雕+LED:動態光影裝置(如TeamLab合作項目)。

銅絲編織:意大利設計師Gaetano Pesce的鏤空銅椅。

標準缺失

目前無統一行業標準,某電商平臺檢測顯示40%“純銅”產品含銅量不足60%。

行業痛點總結

領域 問題 突破方向

傳承 學徒制效率低(5年出師) AR輔助教學(如鏨刻動作捕捉)

環保 重金屬污染風險 政府共建集中處理園區

利潤低端市場內卷(毛利率<15%)開發定制化高端私人收藏市場